- 专题介绍

- 技术成果

- 专利技术

- 相关高校院所

- 相关资讯

-

智能红外温度计

成熟度: -

应用行业: 光传输系统技术

-

WK系列数字温度控制仪表

成熟度: -

应用行业: 敏感元器件与传感器

-

VST-智能数字温度仪

成熟度: -

应用行业: 敏感元器件与传感器

-

XMD-60智能数字温度巡检仪

成熟度: -

应用行业: 敏感元器件与传感器

-

TH91C型湿度/温度测量控制仪

成熟度: -

应用行业: 敏感元器件与传感器

-

高性能油源及实验台

成熟度: -

应用行业: 电子化学品制备及应用技术

-

DH-1数字式湿度计

成熟度: -

应用行业: 环境监测预警技术

-

配热敏电阻精密数字温度计及其线性化方法

成熟度: -

应用行业: 光传输系统技术

-

危险品自热物质分类试验仪

成熟度: -

应用行业: 科学分析仪器/检测仪器

-

数字磁罗盘

成熟度: 通过中试

应用行业: 微波通信系统技术

-

微机流体质量计

成熟度: -

应用行业: 太阳能

-

TS-1型数字温度计

成熟度: -

应用行业: 光传输系统技术

-

WT-33数字温度程序调节仪

成熟度: -

应用行业: 敏感元器件与传感器

-

CWD-1冻结温度采集及处理装置

成熟度: -

应用行业: 敏感元器件与传感器

-

WB-1型铂膜电阻数字测温仪

成熟度: -

应用行业: 燃料电池技术

-

SWX型数字温度显示调节仪

成熟度: -

应用行业: 敏感元器件与传感器

-

单晶炉勾形磁场一线测温装置

成熟度: 正在研发

应用行业: 新材料

-

一种可编程交流电源数字平台及其控制方法

成熟度: 正在研发

应用行业: 其他

-

烘干机自动控制系统

成熟度: -

应用行业: 工业生产过程综合自动化控制系统技术

-

WSX-1型袖珍数字温度计

成熟度: -

应用行业: 光传输系统技术

-

ST-80型数字照度计

成熟度: -

应用行业: 光传输系统技术

-

铁路专用数码温度测量装置

成熟度: -

应用行业: 功能玻璃制备技术

-

数字式半导体温度计

成熟度: -

应用行业: 半导体新材料制备与应用技术

-

一种凝固点测定实验中的金属冷浴装置

成熟度: 正在研发

应用行业: 新材料

-

ZNY-Ⅰ型智能运动粘度计

成熟度: 正在研发

应用行业: 新材料

-

YQ-PJ-3型数字啤酒浊度计

成熟度: -

应用行业: 音响、光盘技术

-

危险品包装高温堆码试验机

成熟度: -

应用行业: 超导、高效能电池等其它新材料制备与应用技术

-

XMZ-102型数字温度指示仪

成熟度: -

应用行业: 敏感元器件与传感器

-

粮情监测系统

成熟度: -

应用行业: 工业生产过程综合自动化控制系统技术

-

星天交替式数字光电光度计

成熟度: -

应用行业: 光传输系统技术

-

人工智能程序员书写数字飞行器温度三维显示程序的方法

专利号: CN108595154B

专利类型: 发明

-

基于反熔丝FPGA的时间数字转换器及其温度漂移修正方法

专利号: CN103092059A

专利类型: 发明

-

便携组合式强光手电筒

专利号: CN203115517U

专利类型: 实用新型

-

一种多峰值高效率全数字正交发射机

专利号: CN110289870B

专利类型: 发明

-

干湿循环变温单轴压缩试验机

专利号: CN209372598U

专利类型: 实用新型

-

用于电力变压器的温度检测系统

专利号: CN104344903B

专利类型: 发明

-

一种防潮效果好的打印机

专利号: 2019211132498

专利类型: 实用新型

-

一种计算机用多功能防尘主机机箱

专利号: 2017205410637

专利类型: 实用新型

-

一种基于数字传感芯片的温度脉动仪

专利号: CN110836731A

专利类型: 发明

-

一种热工仪表智能校准系统及方法

专利号: CN107687911B

专利类型: 发明

-

用于时间数字转换器的温度计码转二进制码电路

专利号: CN110703582B

专利类型: 发明

-

一种计算机用多功能防尘主机机箱

专利号: CN207851703U

专利类型: 实用新型

-

一种高精度时间数字转换器的实时自修正电路

专利号: CN109212950B

专利类型: 发明

-

一种应用于全数字锁相环的数字控制振荡器

专利号: CN109818611B

专利类型: 发明

-

一种显示超大页面数字出版原图的方法

专利号: CN107908379A

专利类型: 发明

-

一种显示超大页面数字出版原图的方法

专利号: CN107908379B

专利类型: 发明

-

封闭测温式数显温度蒸馏头

专利号: CN210005123U

专利类型: 实用新型

-

氧气钢瓶充装过程超温预警装置

专利号: CN207300408U

专利类型: 实用新型

-

一种带温度显示的音乐喷淋装置

专利号: CN203195568U

专利类型: 实用新型

-

基于反熔丝FPGA的时间数字转换器及其温度漂移修正方法

专利号: CN103092059B

专利类型: 发明

-

一种固化在手机内部的环境温度测量装置

专利号: CN206709991U

专利类型: 实用新型

-

一种测定易挥发液体燃烧热值的装置

专利号: CN209640271U

专利类型: 实用新型

-

一种在线检测铜电解液中铜离子和硫酸根离子含量的方法

专利号: CN108169300B

专利类型: 发明

-

一种基于单片机的远程数字温度计

专利号: CN205450850U

专利类型: 实用新型

-

一种数字电源过温保护电路

专利号: CN211239319U

专利类型: 实用新型

-

一种感温变色交通限速牌

专利号: CN212270730U

专利类型: 实用新型

-

基于混合特征提取的手写数字识别方法

专利号: CN107067046B

专利类型: 发明

-

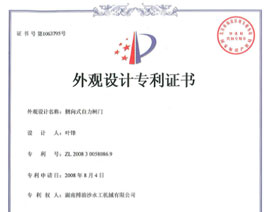

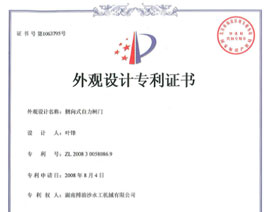

数字温度计电路

专利号: CN305188924S

专利类型: 外观专利

-

可穿戴半导体相变降温服

专利号: CN214071794U

专利类型: 实用新型

-

一种新型数字压力风速仪

专利号: 2018218970561

专利类型: 实用新型