- 专题介绍

- 技术成果

- 专利技术

- 相关高校院所

- 相关资讯

-

一种基于TDMA的宽带无线自组网MAC层协议方法

成熟度: 正在研发

应用行业: 电子信息

-

一种分布式网络中多路径发送控制方法、及系统

成熟度: 正在研发

应用行业: 电子信息

-

一种多路径分布式的报文转发方法、及基站

成熟度: 正在研发

应用行业: 电子信息

-

两跳无线传感器网络放大转发功率分配传输方案

成熟度: 正在研发

应用行业: 电子信息

-

基于社区检测算法P2P网络的调度方法及其系统

成熟度: 正在研发

应用行业: 电子信息

-

数字信能同传接收方法及系统

成熟度: 正在研发

应用行业: 通信网络技术

-

LTE-Advanced (3GPP R13)关键技术标准研究及验证

成熟度: 通过小试

应用行业: 宽带无线通信系统技术

-

基于业务和用户认知的蜂窝无线网络 能效优化与资源配置技术研究

成熟度: 正在研发

应用行业: 电子信息

-

一种基于模拟网络编码的多天线乒乓中继传输方法

成熟度: 正在研发

应用行业: 电子信息

-

一种无线能量和数据的联合传输方法

成熟度: 正在研发

应用行业: 电子信息

-

MIMO-OFDM认知无线电通信方法

成熟度: 正在研发

应用行业: 电子信息

-

一种面向规则型带状无线传感器网络的寿命预测方法

成熟度: 正在研发

应用行业: 电子信息

-

基于众核处理器的多通道视频转码服务器

成熟度: 通过小试

应用行业: 电子信息

-

实用化ISDN多媒体通信终端

成熟度: 可规模生产

应用行业: 电子信息

-

一种基于LTE信令数据的轨迹跟踪方法

成熟度: 正在研发

应用行业: 电子信息

-

一种PGW切换方法及系统

成熟度: 正在研发

应用行业: 电子信息

-

基于大数据分析的 LTE 无线网络自动优化

成熟度: -

应用行业: 网络应用技术

-

大型短波通信网络船舶监控定位和应急报警设备及其方法

成熟度: 正在研发

应用行业: 电子信息

-

一种基于节点竞争时延代价模型的缓存部署方法

成熟度: 正在研发

应用行业: 电子信息

-

LTE系统中半静态调度方法

成熟度: 正在研发

应用行业: 电子信息

-

客运专线GSM-R 网络接口监测系统

成熟度: 正在研发

应用行业: 电子信息

-

基于NGN的下一代呼叫中心系统

成熟度: 正在研发

应用行业: 电子信息

-

JH-3交换系统

成熟度: 正在研发

应用行业: 电子信息

-

两跳无线传感器网络放大转发功率分配传输方法

成熟度: 正在研发

应用行业: 电子信息

-

5G核心网原型验证系统研发

成熟度: 正在研发

应用行业: 通信网络技术

-

5G 无线网络架构与智能管控技术研究

成熟度: -

应用行业: 通信网络技术

-

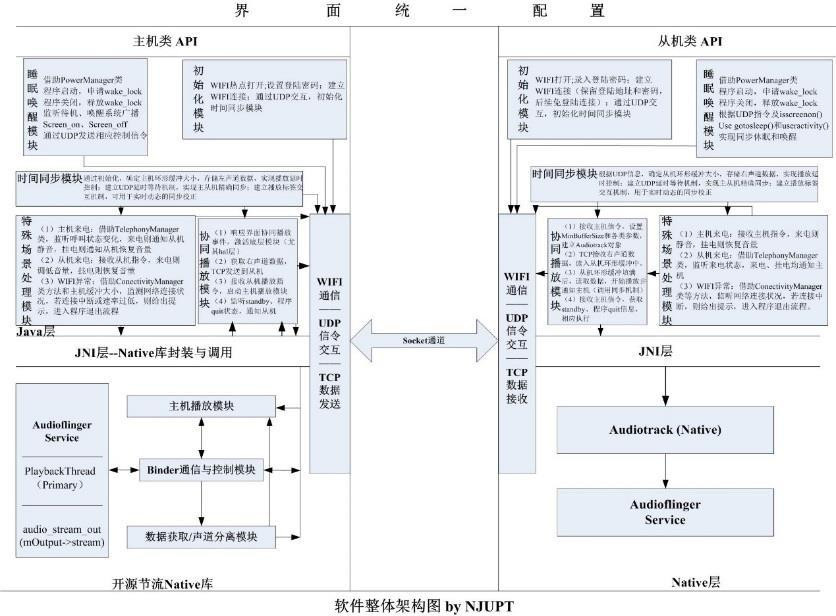

基于多终端协同的 Android 业务重构

成熟度: 通过小试

应用行业: 电子信息

-

现代指挥调度系统

成熟度: 正在研发

应用行业: 电子信息

-

广电行业三网融合系统

成熟度: 正在研发

应用行业: 电子信息

-

客运专线 GSM-R网络接口监测系统

成熟度: 可规模生产

应用行业: 物联网设备、部件及组网技术

-

分布式处理实时传输协议信令的方法

专利号: 200710151879X

专利类型: 发明

-

基于混合自动重传请求进程标识的快速信令装置及方法

专利号: 2005800517233

专利类型: 发明

-

一种CDR合成方法及装置

专利号: CN108833724B

专利类型: 发明

-

一种警用数字集群空口一致性测试的方法

专利号: CN109600788B

专利类型: 发明

-

通信信令控制系统及方法

专利号: 2006101570614

专利类型: 发明

-

支持分层传输的信令及机制

专利号: CN106034260B

专利类型: 发明

-

一种网络切换方法、移动设备、服务网络节点及系统

专利号: CN108601015B

专利类型: 发明

-

一种基于订阅登记的业务信令传送方法和系统

专利号: 2009101884210

专利类型: 发明

-

一种测试网络间号码传送能力的装置

专利号: 2007101453920

专利类型: 发明

-

绝对时间同步方法、装置及电子设备

专利号: CN111294132B

专利类型: 发明

-

信息上传方法及装置

专利号: CN106487858B

专利类型: 发明

-

一种CDR合成方法及装置

专利号: CN108833724A

专利类型: 发明

-

授时信令的传输及接收方法、装置及电子设备

专利号: CN111294133B

专利类型: 发明

-

短信信令时序纠正装置及方法

专利号: 2009101619234

专利类型: 发明

-

智能路由器间穿越非对称NAT进行P2P通信的系统及方法

专利号: 2015102964364

专利类型: 发明

-

短信状态报告方法及信令互通网关

专利号: 201010199056.6

专利类型: 发明

-

信令跟踪方法、信令跟踪后台装置及跟踪系统

专利号: 200910090516.9

专利类型: 发明

-

一种基于多Agent协作的树形快速连接建立方法

专利号: CN101488898B

专利类型: 发明

-

一种警用数字集群空口一致性测试的方法

专利号: CN109600788A

专利类型: 发明

-

用于交通小区划分的手机信令信息的处理方法

专利号: CN104484993B

专利类型: 发明

-

一种基于传输协议SCTP和DCCP的SIP网络电话实现方法

专利号: CN101146100B

专利类型: 发明

-

一种信令展示方法及系统

专利号: 201010251389.9

专利类型: 发明

-

DTMF控制信令插入方法及其DTMF信号接收电路

专利号: 2015106531757

专利类型: 发明

-

DTMF控制信令插入方法及其DTMF信号发送电路

专利号: 2015106533184

专利类型: 发明

-

一种基于传输协议SCTP和DCCP的SIP网络电话实现方法

专利号: 200710122011.7

专利类型: 发明

-

一种基站辅助的移动终端设备自主接入的方法和装置

专利号: 201010237273.X

专利类型: 发明

-

传输下行功控同步信令的方法

专利号: 2007101541334

专利类型: 发明

-

资源分配信令中的资源位置域传输方法及装置

专利号: 2007101451889

专利类型: 发明

-

授时方法、装置及电子设备

专利号: CN111294134B

专利类型: 发明

-

一种ITS带状蜂窝系统带宽自适应分配的信令控制方法

专利号: CN107786318B

专利类型: 发明

-

一种ITS带状蜂窝系统带宽自适应分配的信令控制方法

专利号: CN201710932498.9

专利类型: 发明

-

一种操作码识别方法及基于操作码的短消息信令拦截方法

专利号: 200910203773.9

专利类型: 发明

-

基于XML的宽带SIP业务触发配置方法及业务触发器

专利号: 201010528428.5

专利类型: 发明

-

一种远程协同的方法和系统

专利号: 2010105342793

专利类型: 发明

-

一种邻区配置信息更新方法及系统

专利号: 2010105035776

专利类型: 发明

-

一种实现自动保护倒换的多播通信方法及装置

专利号: 200610112973X

专利类型: 发明